|

|

|

−中塗・上塗について− こちらでご紹介の工程は、 中塗・上塗と呼ばれている最終仕上げの一つとなります。 もはや「ただ塗れば良い」という次元ではなく、 どこまで「綺麗に」仕上げることが出来るかがポイントとなり、 職人の技が問われる部分でございます。 絵の有無に関わらず、ここで一つの完成を迎える 最後の仕上げをご覧下さい。 |

| ■ 中塗・上塗 制作工程 ■ |

中塗

中塗通常は黒を使うことも多いですが、今回は最終仕上げが溜塗のお椀ですので、中塗りは朱を使用します。 |

乾燥

乾燥漆は直ぐには乾きません。(厳密には硬化しません) 乾燥までの時間に「垂れ」を防ぐため、非常に薄く塗ります。「薄く塗り、乾燥したら次を重ねて塗る」。そのようなことを繰り返しております。 また、薄く塗りましても、右の写真のように放置しますと、どうしても漆が下に「垂れ」てしまいます。 通常は「回転風呂」と呼ばれる乾燥室に入れ、「垂れ」を防ぐためにぐるぐると回転させています。 |

上塗 上塗今回は先に銀粉で絵を描き、その上に漆を塗ることによる「白檀仕上」ですので、銀の丸が既に描かれております。 この上に、「透き漆」と呼んでいる半透明の漆を、均一に薄く塗ることにより完成です。 一番下に掲載されていますお椀が完成品ですが、まだまだ色の発色が漆そのものの色であることがお分かり頂けるかと思います。 空気に触れ、化学反応を起こすことにより、強靭な堅さと、独特の深い艶やかな質感が出てまいります。 |

道具

道具左から、中塗用、上塗用、刷毛となっております。 継承工房では、当然のことながら、相当のグレードの漆を使用しております。 刷毛は構造が面白く、木の部分に毛が詰まっており、刷毛先が痛むと、木を削り、中の新しい毛先を出し揃えます。(鉛筆のような構造です) |

|

|

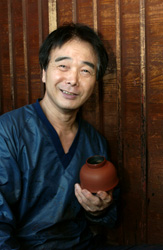

−塗師 原 隆明−

−塗師 原 隆明−今回撮影に協力をして下さった塗師さんは原 隆明氏。 卓越した技術を持ち、作家への転身や、 自分の名を売り出すことも出来た人ですが、 職人としての技を磨き続けることを選んだ「昔気質」の方。 チリが一つつけば台無しになる最終工程は、 通常、撮影をさせてくれませんが、 今回は継承工房の主旨に賛同頂き、了承を頂きました。 彼の仕上げた作品は、下のアイテム。 是非、末永くご愛用下さい。 |

| −原氏の仕上げたアイテム− | ||||||

|

|

|

|

|||

| 汁椀 日月 | 汁椀 溜 | 座興盃 橙 | 祝椀揃 | |||

|

|

|

前の工程へ |

次の工程へ |

|

|

|

All Rights Reserved